| 索 引 号: | 11370800004312466C/2023-06868 | 主题分类: | 应急管理 |

|---|---|---|---|

| 成文日期: | 2023-12-31 | 发布日期: | 2023-12-31 |

| 发布机关: | 济宁市人民政府办公室 | 统一编号: | 无 |

| 标 题: | 济宁市人民政府办公室关于印发济宁市南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急预案的通知 | ||

| 发文字号: | 济政办字〔2023〕80号 | 有 效 性: | 0 |

| 发布机关: | 济宁市人民政府办公室 |

|---|---|

| 主题分类: | 应急管理 |

| 成文日期: | 2023-12-31 |

| 发布日期: | 2023-12-31 |

| 发布机关: | 济宁市人民政府办公室 |

| 统一编号: | 无 |

| 标 题: | 济宁市人民政府办公室关于印发济宁市南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急预案的通知 |

| 发文字号: | 济政办字〔2023〕80号 |

| 有 效 性: | 0 |

济宁市人民政府办公室

关于印发济宁市南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急预案的通知

济政办字〔2023〕80号

各县(市、区)人民政府,济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区管委会,市政府有关部门、单位:

修订后的《济宁市南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急预案》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。市政府2020年12月29日印发的《济宁市南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急预案》(济政字〔2020〕86号)同时废止。

济宁市人民政府办公室

2023年12月31日

(此件公开发布)

济宁市南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急预案

1 总则

1.1 编制目的

为高效、有序地管控济宁市南水北调工程沿线污染源,建立健全预防、预警、应急处置工作机制,构建全防全控环境安全防控体系,控制、减轻和消除济宁市南水北调工程沿线突发涉水环境事件的风险和危害,维护南水北调工程沿线自然生态环境安全,保障人民群众生命健康和财产安全。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发环境事件应急预案》《突发环境事件应急管理办法》《突发环境事件信息报告办法》《危险化学品安全管理条例》《危险货物道路运输安全管理办法》《山东省环境保护条例》《山东省南水北调条例》《山东省突发环境事件应急预案》《山东省突发事件应对条例》《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》《山东省南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急预案编制指南(试行)》《济宁市突发事件总体应急预案》和《济宁市突发环境事件应急预案》及相关法律法规等,制定本预案。

1.3 事件分级

按照南水北调工程沿线突发涉水环境事件(以下简称突发涉水环境事件)的严重性和紧急程度,突发涉水环境事件分为:特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、较大(Ⅲ级)和一般(Ⅳ级)。

1.3.1 Ⅰ级突发涉水环境事件

凡符合下列情形之一的,为特别重大突发涉水环境事件:

(1)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的;

(2)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件疏散、转移人员5万人以上的;

(3)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件造成直接经济损失1亿元以上的;

(4)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的;

(5)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的。

1.3.2 Ⅱ级突发涉水环境事件

凡符合下列情形之一的,为重大突发涉水环境事件:

(1)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的;

(2)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件疏散、转移人员1万人以上5万人以下的;

(3)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的;

(4)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的;

(5)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的;

(6)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件造成跨省级行政区域影响的突发涉水环境事件。

1.3.3 Ⅲ级突发涉水环境事件

凡符合下列情形之一的,为较大突发涉水环境事件:

(1)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的;

(2)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件疏散、转移人员5000人以上1万人以下的;

(3)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的;

(4)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的;

(5)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的;

(6)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件造成跨设区的市级行政区域影响的突发涉水环境事件。

1.3.4 Ⅳ级突发涉水环境事件

凡符合下列情形之一的,为一般突发涉水环境事件:

(1)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的;

(2)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件疏散、转移人员5000人以下的;

(3)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件造成直接经济损失500万元以下的;

(4)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件造成跨县级行政区域纠纷,引起一般性群体影响的;

(5)因南水北调工程沿线突发涉水环境事件对环境造成一定影响,尚未达到较大突发涉水环境事件级别的。

上述分级标准有关数量表述中“以上”含本数,“以下”不含本数。

1.4 适用范围

本预案适用于济宁市境内发生的南水北调工程沿线突发涉水环境事件的应对工作。

突发涉水环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素,导致污染物等有毒有害物质进入水体,突然造成或可能造成水环境质量下降,危及公众身体健康和财产安全,或造成水生态环境破坏,或造成重大社会影响,需要采取紧急措施予以应对的事件。具体包括:

(1)危险化学品以及其他有毒有害物品在生产、经营、贮存、运输(公路、桥梁、河道)、使用和处置过程中发生的爆炸、火灾、大面积泄漏等突发涉水环境事件;

(2)工业企业生产过程中因生产装置、污染防治设施发生意外事故等因素造成的突发涉水环境事件;

(3)因遭受自然灾害而造成的可能危及人体健康的突发涉水环境事件;

(4)其他突发涉水环境事件。

1.5 预案体系及衔接

应急预案主要包括总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案等。

总体应急预案是应急预案体系的总纲,是政府组织应对突发事件的总体制度安排,由县级以上各级人民政府制定。

专项应急预案是政府为应对某一类型或某几种类型突发事件,或者针对重要目标物保护、重大活动保障、应急资源保障等重要专项工作而预先制定的涉及多个部门职责的工作方案,由有关部门牵头制订,报本级人民政府批准后印发实施。

部门应急预案是政府有关部门根据总体应急预案、专项应急预案和部门职责,为应对本部门(行业、领域)突发事件,或者针对重要目标物保护、重大活动保障、应急资源保障等涉及部门工作而预先制定的工作方案,由各级政府有关部门制定。

济宁市南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急预案为保障南水北调水质安全专项预案,本预案与《济宁市突发环境事件应急预案》有机衔接,坚持从严原则进行要求,避免出现组织指挥不协调、信息报告不及时、应对措施不力等情况。当突发涉水环境事件造成人身财产损失等情形,符合《济宁市突发环境事件应急预案》中相关事件分级的,直接启动《济宁市突发环境事件应急预案》,在济宁市境内发生的南水北调工程沿线突发涉水环境事件则启动本预案。

1.6 工作原则

(1)流域控制、上下联动。针对南水北调东线山东段流域范围广、支流多的特点,构建济宁市南水北调工程沿线的环境安全防控体系,上下游协同联动,以区域保流域,以支流保干线,确保调水沿线水环境安全。

(2)源头控制、预防为主。深入开展污染源风险评估和风险源隐患排查,强化源头控制。加强常态化监控,最大程度做到防患未然。进一步完善环境风险防范工程措施,提升防范能力。

(3)完善预警、快速反应。科学设置预警监测点位,加强预警监测能力,健全预警体系,提升快速反应能力。

(4)科学处置、确保安全。针对不同突发涉水环境事件特点,快速响应,合理决策,妥善处置,确保事故状态下超标废水控制在生产经营单位或行政辖区内,不对输水干线水质造成影响。

2 基本情况

2.1 南水北调东线工程简介

根据国务院《关于南水北调工程总体规划的批复》(国函〔2002〕117号),南水北调东线工程主要供水范围是黄淮海平原东部和胶东地区,主要供水目标是解决津浦铁路沿线和胶东地区的城市缺水以及苏北地区的农业缺水,补充鲁西南、鲁北和河北东南部的部分农业用水以及天津市的部分城市用水。东线工程分三期实施。

第一期工程:主要向江苏和山东两省供水,有效缓解该地区最为紧迫的城市缺水问题,并为向天津应急供水创造条件。规划抽江规模500m3/s,多年平均抽江水量89.37亿立方米,其中向胶东地区年供水量9亿立方米,向黄河以北年供水量5亿立方米。

第二期工程:增加向河北、天津供水,在一期工程基础上扩建输水线路至河北东南部和天津市,扩建黄河以南部分工程。另一方面,继续完成东线治污工程。第二期工程扩大抽江规模至600m3/s,多年平均抽江水量105.86亿立方米,其中新增抽江水量56亿立方米(向黄河以北年供水量达21亿立方米)。

第三期工程:进一步稳定全线水质达到国家地表水环境质量Ⅲ类水标准,抽江规模扩大至800m3/s,多年平均抽江水量达148.17亿立方米,其中新增抽江水量93亿立方米(向胶东地区供水量达21亿立方米,过黄河水量为38亿立方米)。

2.2 辖区内流域相关信息

济宁市境内水系发达,河网密度居山东省之首。流域面积50km2以上的河道有117条。主要有泗河、洸府河、白马河、梁济运河、洙赵新河、新万福河、老万福河、东鱼河等,在济宁市境内总流长518km,流域总面积5718km2。济宁市的地形特点决定了水系的流向。南四湖东各河源短流急,洪峰高,洪期短,突发性汇入南四湖。南四湖西各河为坡水河道,源远流长。地下水和地表水流向一致,从北、东、西向南四湖集聚。南四湖南北长125km,宽6至25km,水面面积1266km2,是长江以北最大的淡水湖群。京杭大运河南北纵贯全市,境内长度近200km。黄河从济宁市西北流过,境内长度20多公里。济宁市有大型水库3座,即尼山、西苇、贺庄水库;中型水库3座,即华村、龙湾套、尹城水库;小型水库243座。

2.3 南水北调东线济宁段工程简介

济宁是南水北调东线工程的重点地区,工程由东南向西北,沿南四湖、梁济运河纵贯济宁,过境长度约198km。南水北调一期工程污染治理涉及济宁市所有县(市、区)。

南水北调东线一期工程包括:(1)南四湖至东平湖段输水结合航运工程,包括南四湖湖内疏浚工程、梁济运河和柳长河扩挖工程。(2)泵站工程,包括二级坝泵站、长沟泵站、邓楼泵站输水工程。(3)南水北调影响工程,南四湖下级湖蓄水抬高影响工程、梁山引黄灌区影响工程。(4)水资源控制工程,包括杨官屯河、大沙河、姚楼河三座河口节制闸。(5)截污导流工程,包括济宁市区、曲阜市、梁山县、微山县、鱼台县、金乡县、嘉祥县7个截污导流工程。

济宁境内一期工程调水规模为入下级湖200m3/s进行调蓄,调蓄水位32.8m,经二级坝泵站125m3/s入上级湖,调蓄水位34m,经梁济运河通过长沟泵站100m3/s和邓楼泵站100m3/s提水至东平湖新湖区内的柳长河,输水时间为10月至次年5月,年输水天数为240天,干线水质稳定达到国家地表水环境质量Ⅲ类水标准。

3 应急组织指挥体系

3.1 市级组织指挥机构

3.1.1 市应急指挥部

市应急指挥部总指挥由市政府分管生态环境工作的副市长担任,副总指挥由分管生态环境工作的市政府副秘书长和市生态环境局局长担任。成员由市生态环境局、市委宣传部、市委网信办、市应急局、市发展改革委、市工业和信息化局、市公安局、市财政局、市人力资源社会保障局、市城乡水务局、市水文中心、市农业农村局、市交通运输局、市卫生健康委、市自然资源和规划局、市商务局、市气象局、市港航事业发展中心、市消防救援支队、国网济宁供电公司等部门、单位组成。

各成员单位主要职责为:

(1)市生态环境局:根据要求开展突发涉水环境事件应急处置工作;负责组织应急监测,现场分析主要污染物种类、浓度、污染程度和范围,提出处理意见,防止污染扩大,并提出对环境和人员保护措施的建议;对突发涉水环境事件的性质、等级和危害作出恰当认定;负责跟踪污染动态情况,对发布和解除事故预警的时间、区域提出建议;对环境恢复、生态修复提出建议措施;会同有关部门对突发涉水环境事件进行调查处理;负责本预案的定期修订工作。

(2)市委宣传部:负责配合做好突发涉水环境事件信息发布工作。

(3)市委网信办:负责指导网络媒体舆论引导和网络信息监控工作。

(4)市应急局:指导突发涉水环境事件应急救援工作;参与自然灾害、生产安全事故引发的突发涉水环境事件应急处置工作。

(5)市发展改革委:根据动用指令按程序组织调出生活类储备救灾物资。

(6)市工业和信息化局:配合有关部门组织救援装备、监测设备、防护和消杀用品、医药等生产供应工作。

(7)市公安局:在应急救援时维护现场治安和交通秩序;协助组织群众从危险地区安全疏散、撤离;参与突发涉水环境事件的调查处理。

(8)市财政局:负责突发涉水环境应急工作市级经费保障。

(9)市人力资源社会保障局:负责指导做好对突发涉水环境事件中的伤亡人员进行工伤认定及工伤保险相关待遇的支付工作;配合有关部门、单位对在突发涉水环境事件中作出突出贡献的相关工作人员按照有关规定进行表扬、奖励。

(10)市城乡水务局:负责指导城市污水处理厂突发涉水环境事件处置工作,对突发涉水环境事件河道所管辖范围内的闸坝工程的管理和调度,指导城市饮用水紧急供水方案的制定并协调实施。负责配合做好突发水污染事件的调查和应急处置工作,组织协调并监督实施重要江河湖库及跨县区、跨流域环境应急水量调度。

(11)市水文中心:监测并向有关部门通报相关水文信息。

(12)市农业农村局:负责组织评估确定突发涉水环境事件造成的农业损害程度,组织开展农业生态修复。负责渔港水域内非军事船舶和渔港水域外渔业船舶污染突发涉水环境事件应急处置工作。

(13)市交通运输局:负责市管内河通航水域有关船舶突发涉水环境事件应急处置;组织公路、水路部门为处置本预案规定的突发涉水环境事件提供运输或机具设备支持。

(14)市卫生健康委:负责组织协调突发涉水环境事件的紧急医学救援工作,并及时为相关卫生健康部门开展突发涉水环境事件紧急医学救援提供指导和支持。开展职责范围内食品、饮用水安全风险监测、评估。根据有关部门提供的环境监测数据,组织开展健康风险评估,提供保护公众健康的措施建议。

(15)市自然资源和规划局:负责国家重点保护陆生、野生动植物物种资源破坏处置。

(16)市商务局:负责协调组织重要生活必需品市场供应。

(17)市气象局:负责提供有关气象监测预报预警服务;必要时在突发涉水环境事件区域进行加密可移动气象监测,提供现场气象预报服务信息,并根据天气形势演变适时开展人工影响天气作业。

(18)市港航事业发展中心:负责有关港口污染突发涉水环境事件的应急处置工作。

(19)市消防救援支队:负责突发涉水环境事件抢险和救援等工作。

(20)国网济宁供电公司:负责应急处置时电力供应保障工作。

3.1.2 市应急指挥部办公室

市应急指挥部下设市应急指挥部办公室。市应急指挥部办公室设在市生态环境局,负责围绕预防、预警、应急处置三大环节,建立完善风险评估、隐患排查、事故预警和应急处置工作机制。

具体履行值守应急、信息汇总和综合协调职责,发挥运转枢纽作用。组织拟定、修订突发涉水环境事件应急预案;建立符合应急预案要求的应急机制和快速反应、协调保障的组织、指挥、协调体系;参与组织、指挥、协调突发涉水环境事件应急处置工作;组织现场污染物监测及影响分析工作;对公众进行环境应急宣传和教育,组织突发涉水环境事件的应急管理、专家和救援队伍建设。

3.2 现场应急指挥部

南水北调工程沿线突发涉水环境事件发生后,根据突发涉水环境事件处置需要设立现场应急指挥部,组织、指挥、协调突发涉水环境事件现场处置工作。一般突发涉水环境事件发生后,由事发地县(市、区)政府(管委会)视情况成立现场应急指挥部,在县级应急指挥机构的指导下开展现场应急处置工作;较大及以上突发涉水环境事件发生后,市政府设立现场应急指挥部。现场应急指挥部按照有关规定和要求成立临时党组织,加强党对应急工作的领导。

现场应急指挥部可根据需要设立应急工作组,包括综合协调组、应急处置组、应急监测组、应急救援组、应急保障组、新闻发布组、专家技术组。

各应急工作组组成及职责分工如下:

综合协调组:由市生态环境局牵头,市公安局、市城乡水务局等配合。主要负责综合协调、会议组织、信息汇总、资料收集归档;负责事件调查,为各级各有关部门事件调查组提供有关情况;负责信息调度、汇总及与上级工作的协调联络等。

应急处置组:由市生态环境局牵头,市公安局、市自然资源和规划局、市交通运输局、市城乡水务局、市农业农村局、市应急局、市气象局等参加。主要负责组织技术研判,开展事态分析;迅速组织切断污染源,分析污染途径,明确防止污染物扩散的程序;组织采取有效措施,消除或减轻已经造成的污染;明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施;组织建立现场警戒区和交通管制区域,确定重点防护区域、受威胁人员疏散的方式和途径,疏散转移受威胁人员至安全紧急避险场所等。

应急监测组:由市生态环境局牵头,市城乡水务局、市农业农村局、市气象局等参加。主要负责明确相应的应急监测方案及监测方法;确定污染物扩散范围,明确监测的布点和频次,做好应急监测,为突发涉水环境事件应急决策提供依据。

应急救援组:由市卫生健康委牵头,市生态环境局、市市场监管局等参加。主要负责组织开展污染受害人群的现场救治,合理安排污染受害人群至专业医疗机构进行治疗;提出保护公众健康的措施建议;禁止或限制受污染生活物质的生产、加工、流通和食用,防范因突发涉水环境事件造成集体中毒等。

应急保障组:由市生态环境局和当地政府牵头,市工业和信息化局、市公安局、市财政局、市交通运输局、市城乡水务局、市商务局、市应急局、国网济宁供电公司等参加。主要负责制定事件影响区域有关人员紧急转移和临时安置工作;组织做好应急救援物资及临时安置重要物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作;及时组织调运重要生活必需品,保障群众基本生活和市场供应,保障突发涉水环境事件应急工作市级经费。

新闻发布组:由市委宣传部、市生态环境局牵头,市委网信办、济宁日报社、济宁广播电视台等参加。主要负责组织指导开展事件进展、应急处置工作情况等权威信息发布,加强新闻宣传报道;接待媒体记者采访,协调处理与媒体间的相关事宜工作;采取多种方式,通俗、权威、全面地做好相关知识的广泛普及;坚持事件处置和舆情处置同步安排、同步实施、同步落实,及时澄清不实信息,回应社会关切,正确引导舆论。

专家技术组:南水北调工程沿线突发涉水环境事件发生后,根据需要抽调有关专家组成专家组。主要负责为突发涉水环境事件的监测预警、隐患排查、现场应急处置和救援、调查评估等提供技术支持。

应急工作组设置、组成和职责可根据工作需要作适当调整,并视情吸收事发地政府及部门有关人员参加。

3.3 县级组织指挥机构

县级政府是本行政区域南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急管理工作的行政领导机构,负责本行政区域突发涉水环境事件的预防、预警、应急处置与救援、事后恢复与重建等应对工作。

4 预防与预警机制

4.1 风险源与环境风险

4.1.1 固定风险源

济宁市共设7个省级化工园区,分别为济宁新材料产业园区、鱼台张黄化工产业园、汶上化工产业园、邹城化工产业园、嘉祥化工产业园、兖州化学助剂产业园、梁山涂料产业园,基本情况见附件2。

4.1.2 移动风险源

济宁市辖区内运输方式主要有道路运输和水路运输。各级交通运输部门负责危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理,对危险化学品运输安全实施监督。辖区内危险化学品道路运输严格按照《危险化学品安全管理条例》《危险货物道路运输安全管理办法》等要求,危险废物运输严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》要求;根据《南水北调工程供用水管理条例》,京杭运河航段全面禁止运输危险废物、危险化学品船通行。

4.2 风险源监控与监管

4.2.1 加强应急演练

经常性地开展南水北调工程沿线突发涉水环境事件的假设、分析和风险评估等应急工作,制定并不断完善突发涉水环境事件应急预案。对相关应急人员进行应急培训,定期开展干线水质风险应急演练,提高应对突发涉水环境事件的应急能力。

4.2.2 强化源头控制

市应急指挥部有关成员单位组织开展污染源调查工作。按照风险源隐患排查的要求,通过调查分析辖区内南水北调工程沿线存在的涉水风险源,监督风险源单位强化风险预防措施。

按多点响应、就近救助的原则,在重点区域、重点部位配备事故应急处置物资和应急救援力量,事故发生时及时到位处置。

4.2.3 建立监控体系

(1)环境监测。生态环境部门加强对南水北调工程沿线的水环境质量监测和涉水污染源的监督监测,及时掌握辖区水环境质量状况和污染源排污变化,监控南水北调工程沿线的水质情况,做到早发现、早报告、早处置,遏止污染蔓延;开展环境信息、自然灾害预警信息、境内常规水环境监测数据综合分析和风险评估,并及时向市应急指挥部办公室提供相关的突发涉水环境事件信息。

(2)污染源监管。对纳入主要环境污染风险源管理的重点企业,相关职能部门加强对涉水污染源的监管,制定定期和不定期监督检查计划,经常开展水环境隐患源的调查和摸底,在各自职责范围内对各主要环境污染风险源实施监控。掌握重点水环境污染源的组成、产生、种类、分布、可能发生污染的渠道、途径和后果,针对危险源现状,及时向市应急指挥部办公室提供水环境污染风险源信息。

(3)建立风险源档案。市应急指挥部办公室按照早发现、早报告、早处置的原则,开展对全区环境信息、自然灾害预警信息、常规环境监测数据、辐射环境监测数据的综合分析、风险评估工作,建立环境风险源动态管理档案。

4.2.4 完善预防体系

(1)企业预防控制措施。生产企业及相关单位制定突发涉水环境事件应急预案,建立突发涉水环境事件应急处置指挥体系,规范设置厂区事故应急池、雨污分流管网、污水处理设施、围堰及防渗设施。

(2)化工园区预防控制措施。各化工园区制定突发涉水环境事件应急预案,建立突发涉水环境事件应急处置指挥体系,设置污水处理厂及事故水池,建设完善污水管网及在线监测设施。化工园区污水处理厂纳污河道下游设置闸坝,如果污水处理厂拦截失败,则通过纳污河流的下游涵闸准备提闸,拦截污水。

(3)危化品运输防控措施。从事危险化学品道路运输的,应取得危险货物道路运输许可,并向工商行政管理部门办理登记手续,危险化学品道路运输企业应当严格遵守《危险货物道路运输安全管理办法》《道路危险货物运输管理规定》等有关运输行为的要求。危险化学品运输车辆应当安装、悬挂符合《道路运输危险货物车辆标志》要求的警示标志,随车携带防护用品、应急救援器材和危险货物道路运输安全卡,严格遵守道路交通安全法律法规规定,保障道路运输安全。运输危险化学品的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员应当了解所运输的危险化学品的危险特性及其包装物、容器的使用要求和出现危险情况时的应急处置方法。运输危险化学品途中因住宿或者发生影响正常运输的情况,需要较长时间停车的,驾驶人员、押运人员应当采取相应的安全防范措施;运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品的,还应当向当地公安机关报告。未经公安机关批准,运输危险化学品的车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。

对危险货物道路运输负有安全监督管理职责的部门,应当建立联合执法协作机制,加大对危化品运输企业的监管。监管部门发现危险货物托运、承运或者装载过程中存在重大隐患,有可能发生安全事故的,应当要求其停止作业并消除隐患。

(4)河流拦截预防控制措施。利用河流水利设施进行拦截,市城乡水务局建立所管辖水利设施的管理档案,负责所管辖水利设施的日常管理、应急调度。

(5)预警监测。生态环境部门、企业设置风险预警监测点位:①风险源单位车间排放口或车间处理设施排放口和总排污口(企业均设置风险源在线监测平台);②城镇污水处理厂进出口;③风险源单位河流下游临近断面;④汇入南水北调干线的河流断面;⑤入境河流断面。

4.3 预警

4.3.1 预警级别

按照南水北调工程沿线突发涉水环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围,突发涉水环境事件的预警分为一级(Ⅰ级)、二级(Ⅱ级)、三级(Ⅲ级)和四级(Ⅳ级)四个级别。预警分级颜色依次为红色、橙色、黄色、蓝色。根据事态的发展情况和采取措施的效果,预警可以升级、降级或解除。

红色预警(Ⅰ级):情况危急,可能发生或引发特别重大突发涉水环境事件的;或事件已经发生,可能进一步扩大影响范围,造成特别重大危害的。红色预警报请省政府发布。具体由省生态环境部门按照有关规定和程序组织实施发布。

橙色预警(Ⅱ级):情况紧急,可能发生重大突发涉水环境事件的;或事件已经发生,可能进一步扩大影响范围,造成更大危害的。橙色预警报请省政府发布。具体由省生态环境部门按照有关规定和程序组织实施发布。

黄色预警(Ⅲ级):情况比较紧急,可能发生或引发较大突发涉水环境事件的;或事件已经发生,可能进一步扩大影响范围,造成较大危害的。黄色预警由市政府发布。

蓝色预警(Ⅳ级):存在重大环境安全隐患,可能发生或引发一般突发涉水环境事件的;或事件已经发生,可能进一步扩大影响范围,造成公共危害的。蓝色预警由事发地县级政府发布。

4.3.2 预警措施

发布预警进入预警状态后,事发地政府及有关部门按相关程序采取以下措施:

(1)立即启动相关应急响应;

(2)发布预警公告,宣布进入预警期,将预警公告与信息报送到上一级政府及有关部门;

(3)责令有关部门及时收集、报告相关信息,向社会公布反映突发涉水环境事件信息的渠道,加强对突发涉水环境事件发生、发展情况的监测、预报和预警工作;

(4)组织有关部门和机构、专业技术人员及专家随时对突发涉水环境事件的信息进行分析评估,预测发生突发涉水环境事件可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生的突发涉水环境事件的级别;

(5)向社会发布与公众有关的突发涉水环境事件预测信息和分析评估结果;

(6)及时按照有关规定向社会发布可能受到突发涉水环境事件危害的警告,宣传避免和减轻危害的常识,公布咨询电话。

当进入预警状态后,还应采取下列措施:

(1)南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态,并动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备;

(2)转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员,并进行妥善安置;

(3)根据预警级别,针对突发涉水环境事件可能造成的危害,负有监管责任的政府或部门对排放污染物可能导致事件发生的有关企事业单位实行停运、限产、停产等相应措施,封闭、隔离或者限制使用有关场所,中止或限制可能导致危害扩大的行为和活动;

(4)调集突发涉水环境事件应急处置所需物资和设备,做好应急保障工作。

4.3.3 预警级别的调整和预警解除

发布南水北调工程沿线突发涉水环境事件预警的政府密切关注突发涉水环境事件的进展,并依据现场调查、监察、监测和污染事态的变化情况,适时调整预警级别并重新发布。

有事实证明不可能发生突发涉水环境事件或者危险已经解除的,已发布预警的政府应当立即宣布解除预警,终止预警期,并解除相关措施。

预警信息的发布和调整,可通过广播、电视、通信、互联网、宣传车或者组织人员逐户通知等方式。对老、幼、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区应当采取有针对性的通知方式,确保预警信息发布对象无遗漏。

新闻媒体、电信运营商应按照发布突发涉水环境事件预警的政府要求,及时向社会公开发布预警信息。

4.4 信息报告

4.4.1 突发涉水环境事件报告时限和程序

南水北调工程沿线突发涉水环境事件发生后或判断可能引发突发涉水环境事件时,事发企事业单位应第一时间向当地生态环境部门和有关部门报告相关信息。市生态环境部门在发现或者得知突发涉水环境事件信息后,应当立即进行核实,对突发涉水环境事件的性质和类别初步认定,并按照处置突发事件工作流程及规范及时上报突发事件信息。

南水北调工程沿线突发涉水环境事件处置过程中事件级别发生变化的,应当按照变化后的级别报告信息。

发生下列情形之一无法判明等级的突发涉水环境事件,市政府及市生态环境部门应当按照重大或者特别重大突发涉水环境事件的报告程序上报:

(1)对饮用水水源保护区造成或者可能造成影响的;

(2)涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群的;

(3)涉及重金属或者类金属污染的;

(4)有可能产生跨省影响的;

(5)因环境污染引发群体性事件,或者社会影响较大的;

(6)事发地生态环境部门认为有必要报告的其他突发涉水环境事件。

上级政府及其生态环境部门先于下级政府及其生态环境部门获悉南水北调工程沿线突发涉水环境事件信息的,可以要求下级政府及其生态环境部门核实并报告相应信息。下级政府及其生态环境部门应当依照相关规定报告信息。

4.4.2 突发涉水环境事件报告方式与内容

南水北调工程沿线突发涉水环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

初报在发现或得知突发涉水环境事件后首次上报;续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报;处理结果报告在突发涉水环境事件处理完毕后上报。

初报应当报告突发涉水环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况,并提供可能受到突发涉水环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

续报应当在初报的基础上,报告有关处置进展情况。

处理结果报告应当在初报和续报的基础上,报告处理突发涉水环境事件的措施、过程和结果,突发涉水环境事件潜在或间接危害以及损失、社会影响,处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

突发涉水环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告;情况紧急时,初报可通过电话报告,但应当及时补充书面报告。

书面报告中应当载明突发涉水环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容,并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

4.4.3 信息通报

南水北调工程沿线突发涉水环境事件已经或者可能涉及相邻行政区域的,事发地县级政府及市生态环境部门应当及时通报相邻区域同级政府及生态环境部门。接到通报的政府或生态环境部门应当及时调查了解情况,并按照相关规定报告突发涉水环境事件信息。

5 应急响应

5.1 分级响应

5.1.1 分级响应机制

按照南水北调工程沿线突发涉水环境事件的可控性、严重程度和影响范围,突发涉水环境事件的应急响应分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应和Ⅳ级响应。初判发生特别重大、重大突发涉水环境事件,分别启动Ⅰ级、Ⅱ级响应,由省政府组织实施;初判发生较大突发涉水环境事件,启动Ⅲ级响应,由市政府组织实施;初判发生一般突发涉水环境事件,启动Ⅳ级响应,由事发地县级政府组织实施。

对于南水北调工程沿线突发涉水环境事件发生在重点地区、重大会议、重大活动中的,可适当提高响应级别。应急响应启动后,可视事件发展情况及时调整响应级别。

5.1.2 分级响应启动

5.1.2.1 Ⅰ级、Ⅱ级响应

发生重大以上南水北调工程沿线突发涉水环境事件时,由市政府进行先行处置,并报请省生态环境部门应对,由省政府启动Ⅰ级或Ⅱ级响应。省突发环境事件应急指挥机构负责启动突发涉水环境事件的应急处置工作。市应急指挥部配合省突发环境事件应急指挥机构的部署、组织和救援工作,及时报告事态发展和应急处置等情况。

5.1.2.2 Ⅲ级响应

发生较大南水北调工程沿线突发涉水环境事件时,由市政府启动Ⅲ级响应。市应急指挥部负责启动突发涉水环境事件的应急处置工作,并及时向省生态环境部门报告事件处理工作进展情况。根据预警信息,Ⅲ级响应采取下列应急响应措施:

(1)市应急指挥部组织实施应急处置。根据应急需要,成立现场应急指挥部,统一指挥、协调应急处置工作;

(2)保持与省生态环境部门的通信联络,及时报告突发涉水环境事件动态情况和应急救援实施情况;

(3)市生态环境部门组织有关专家分析情况,准备好相关应急救援力量随时待命。必要时,向省生态环境部门请求派出相关应急救援力量和专家技术支持。

5.1.2.3 Ⅳ级响应

发生一般南水北调工程沿线突发涉水环境事件时,由事件发生地县级政府负责启动Ⅳ级响应,成立突发涉水环境事件应急指挥机构,负责启动突发涉水环境事件的应急处置工作,并及时向省、市生态环境部门报告事件处理工作进展情况。市生态环境部门保持与事发地县级突发涉水环境事件应急指挥机构的通信联络,及时掌握事件动态情况,并提供技术支持。

5.2 响应措施

5.2.1 先期处置

发生南水北调工程沿线突发涉水环境事件的企事业单位,应当立即启动突发涉水环境事件应急响应,采取有效措施,防止污染扩散,通报可能受到污染危害的单位和居民,按规定向当地生态环境部门和有关部门报告。

南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急处置相关部门、单位及时主动提供应急救援有关的基础资料和必要的支持,负有监管责任的相关部门提供事件发生前的有关监管检查资料,供实施、调整应急救援和处置方案时参考。

5.2.2 现场应急处置

按照规定成立的现场应急指挥部负责组织协调南水北调工程沿线突发涉水环境事件的现场应急处置工作。

(1)提出现场应急行动原则要求,依法及时公布应对突发涉水环境事件的决定、命令;

(2)派出应急工作组参与现场应急处置指挥工作;

(3)协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动;

(4)协调受威胁周边地区危险源的监控工作;

(5)协调建立现场警戒区和交通管制区域,确定重点防护区域;

(6)根据突发涉水环境事件性质、特点,通过报纸、广播、电视、网络和通讯等方式告知单位和群众应采取的安全防护措施;

(7)根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等,确定受威胁人员疏散和撤离的时间和方式;

(8)按照本预案规定及时报告信息。

5.2.2.1 Ⅰ级、Ⅱ级响应应急处置程序

Ⅰ级、Ⅱ级响应由省政府组织实施,由市政府进行先行处置,并报请省生态环境部门应对,市应急指挥部随时做好准备,配合做好应急响应工作。

①市应急指挥部办公室接到南水北调工程沿线突发涉水环境事件报警后,立即进行研究、判断,向市应急指挥部报告,并通知市应急指挥部相关成员单位,成员单位接到通知后立即启动本单位突发事件应急预案。现场应急指挥部相关应急工作组立即赶往事故现场。

市应急指挥部按照本预案规定及时报告信息,由省政府启动Ⅰ级、Ⅱ级应急响应。按规定成立现场应急指挥部,配合省突发环境事件应急指挥机构组织协调突发涉水环境事件的现场应急处置工作,同时进行人员、车辆及装备调度,向各级应急救援队伍发出应急处置指令。

事故所在县级政府同时启动县级突发涉水环境事件应急预案;事故位于化工园区的,同时启动所在园区突发涉水环境事件应急预案。

②市应急指挥部成员单位接到指令后,环境监察部门联合公安机关立即执行环境监察联动程序,快速到达事故现场,进行调查取证,保护现场,查找污染源,并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析,形成初步意见,及时反馈至现场应急指挥部。

生态环境部门应急监测人员同时到达现场,对事故原因、性质进行初步分析、取样、送样,并做好样品快速检测工作,及时提供科学数据。

专家技术组成员迅速赶到现场,通过对监测数据分析,提供主要污染物的毒性及消解处理方法,提出突发涉水环境事件应急处置的初步意见。

市应急指挥部及时将突发涉水环境事件情况和应急救援实施情况上报省突发涉水环境事件应急指挥机构。

③现场应急指挥部收到各部门信息反馈后,立即召开情况碰头会,研究相关问题。配合省突发环境事件应急指挥机构实施应急处置工作,协调组织应急救援力量开展应急救援工作,向各级应急救援队伍传达上级应急指挥机构的应急指令。

需要其他应急救援力量支援时,向省突发环境事件应急指挥机构提出请求。

5.2.2.2 Ⅲ级响应应急处置程序

①市应急指挥部办公室接到南水北调工程沿线突发涉水环境事件报警后,立即进行研究、判断,向市应急指挥部报告,并通知应急指挥部成员单位。成员单位接到通知后立即启动本单位突发事件应急预案,现场应急指挥部相关应急工作组立即赶往事故现场。

市应急指挥部按照本预案规定及时报告信息,由市政府启动Ⅲ级响应。根据规定成立现场应急指挥部,负责组织协调突发涉水环境事件的现场应急处置工作,同时进行人员、车辆及装备调度,向各级应急救援队伍发出应急处置指令。

事故所在县级政府同时启动县级突发涉水环境事件应急预案;事故位于化工园区的,同时启动所在园区突发涉水环境事件应急预案。

②市应急指挥部成员单位接到指令后,环境监察部门联合公安机关立即执行环境监察联动程序,快速出警,到达事故现场进行调查取证,保护现场,查找污染源,并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析,形成初步意见,及时反馈至现场应急指挥部。

生态环境部门应急监测人员同时到达现场,对事故原因、性质进行初步分析、取样、送样,并做好样品快速检测工作,及时提供科学数据。

专家技术组成员迅速赶到现场,通过对监测数据分析,提供主要污染物的毒性及消解处理方法,提出突发涉水环境事件应急处置的定性意见。

③现场应急指挥部收到各部门信息反馈后,立即召开情况碰头会,研究相关问题并按照5.2.2要求部署现场工作。

5.2.2.3 Ⅳ级响应应急处置程序

Ⅳ级响应由事发地县级政府组织实施,市应急指挥部随时关注处置进展,若县级应急力量不足时提供技术支持。

5.2.3 应急救援队伍调度

南水北调工程沿线突发涉水环境事件发生后,市应急指挥部各成员单位、事故企业、所在化工园区等按照各级突发涉水环境事件应急预案规定,在各级应急指挥组织机构的指挥下,尽快投入应急处置工作。

市应急指挥部办公室接到突发涉水环境事件报警后,立即向市应急指挥部汇报,并通知市应急指挥部相关成员单位应急处置队伍到达各自岗位。

现场应急指挥部负责组织协调突发涉水环境事件的现场应急处置工作,同时进行各级应急救援队伍、车辆及装备调度。

现场应急指挥部成立并到达现场后,统一指挥各成员单位、各化工园区及生产企业等应急人员、车辆及装备调度。

5.2.4 抢险、救援及控制措施

(1)企业事故应急处理措施

生产企业及相关单位制定突发涉水环境事件应急预案,事故发生后,启动生产企业突发涉水环境事件应急预案,企业应急救援队伍第一时间进行应急处置工作。

车间内一旦出现事故排放废水,立即切断管道供应阀门,停止设备运行,将废水控制在车间内的事故水池、围堰内。

厂区内一旦出现事故排放废水,确保厂区内事故水池、围堰将事故废水完全收集,事故废水不流入雨污水管道,经污水处理设施处理达标后排入污水管网。

具体应急处置工作由企业突发涉水环境事件应急指挥机构依据生产企业突发涉水环境事件应急预案执行。

(2)化工园区事故应急处理措施

7个省级化工园区均已制定突发涉水环境事件应急预案,建立了完善的园区突发涉水环境事件应急指挥体系。

事故发生后,启动事故所在化工园区突发涉水环境事件应急预案,化工园区应急指挥部组织园区应急救援队伍对事故现场进行应急处置工作。企业排放的事故废水排入污水处理厂事故水池,污水处理厂排放的事故废水经过拦截闸拦蓄在纳污河道内。

具体应急处置工作由园区突发涉水环境事件应急指挥机构依据化工园区突发涉水环境事件应急预案执行。

(3)污水处理厂事故应急处理措施

①污水处理厂安装污水水量自动计量装置及主要水质指标在线监测装置,一旦发现水质指标异常应立即启动事故水池,并通知相关企业进行外排废水检查,对于重点排水企业(日排水量大于100立方米的企业)通知其启动企业内部的事故水池。排污企业应采取控制措施,减少废水排放,减轻污水处理厂压力。

②及时通知下游闸口准备提闸。如污水处理厂、重点排水企业事故水池存满,水质指标仍异常的,应马上提闸截流,严禁污染其他水域。事故发生及处理期间,在排放口附近水域悬挂示警标识,提醒各有关方面采取防范措施。

③为确保突发涉水环境事件不会对南水北调水质产生较大的影响,生产企业应与县级、市级政府建立联动机制。

一旦污水处理厂事故水池拦截失败,则应立即通知县级应急指挥部,通过县级政府协调组织救援工作,关闭污水处理厂下游河闸和相关的排水管网、雨水管网,采取吸附等降污措施,并提前上报市应急指挥部准备协调相关部门通过闸坝工程进行截污或导流。

如果污水处理厂下游闸门和阀门拦截失败,则由市应急指挥部协调相关部门立即关闭闸坝,并由应急监测组在河流上布设水质监测断面,及时了解和通报水质污染情况,为现场应急指挥部采取相应的处理措施提供依据。

(4)危化品运输事故应急处理措施

①车辆在桥上停留时

a. 切断污染源:判断泄漏点并及时堵漏或减缓泄漏速度。可采用带压非焊堵漏,或使用木楔子将泄漏点堵死,或用石棉布缠住泄漏处。同时,采用砂土建立围堰,并在围堰内放置锯末等吸附材料。

b. 将车辆迁出桥段。

c. 针对不同危化品,采取相应中和剂、吸附剂进行中和吸收。处理后采用泥浆泵抽送至污水收集车内,并送至应急事故池内进行集中处置。

d. 现场管制:燃油发生泄漏后,安全技术人员及消防人员应携带可燃气体检测仪进行现场检测,并设置多处监控点,确定、监视燃油泄漏区。除必要的操作人员、抢险救灾人员外,其他无关人员必须立即撤离警戒区。

e. 盐酸、硝酸等酸类发生大量泄漏时,酸雾很大,处理泄漏的作业人员应做好自身防护,穿好防酸服、防酸碱雨鞋,佩戴好防毒面具进行现场作业等。

f. 应急监测组在可能受泄漏危险化学品影响的河段下游区域位置布点监测,监测因子为泄漏危化品及其副产物等。

②发生危化品泄漏,进入渠道水体时

a. 切断污染源并在条件允许的情况下,采取闸门关闭、堆积沙袋等措施隔离污染水体,或者及时投加相应降解吸附危险化学品药剂稀释、消化,并启用监测方案实时跟踪了解危险化学品污染物流向及影响区域。

b. 立即疏散泄漏污染区人员远离危险区,禁止无关人员进入。对于临近沿线居民,及时与当地村委会联系发布通知,根据实际情况安排居民临时撤离村庄。

c. 应急监测组对污染状况进行跟踪调查,根据监测数据及环境允许排放标准及时调整对策。监测人员应适时监测,确保各项指标合格后安全撤离。

d. 应急处置时产生的废液不对外排放,统一收集至废水池内储存,待处理达标后外排。

5.2.5 事件扩大应急措施

当事态的发展难以控制,事件级别有上升趋势时,应按相关程序启动高级别预案。

当南水北调工程沿线突发涉水环境事件衍生出其他突发事件,且采取的应急措施不足以控制严峻的态势,现场应急指挥部应及时向市应急指挥部发出请求报告。在相应的预案启动之前,本预案各有关部门仍按职责实施应急救援。

当事态的发展超出全市现有的处置能力或污染可能波及周边地区,需要周边地区、省政府或国家有关部委提供支援救助的,市政府应将情况及时上报。

5.2.6 应急人员撤离条件、方法

(1)事故现场人员的撤离

当南水北调工程沿线突发涉水环境事件发生后,事故企业应急指挥部迅速组织,将警戒区及污染区内与应急处置无关人员安全撤离和疏散,并派人进行现场监护。

专家技术组根据事故状态向现场应急指挥部作出撤离建议,现场应急指挥部作出撤离的决定,然后通知危险区域内的其他单位人员,确保危险区域内人员全部撤离至安全区域。若发现人员减少,应迅速报告现场应急指挥部,现场应急指挥部作出应急处置方案并实施。

(2)应急抢险人员紧急疏散

现场应急指挥部根据对事故发展趋势的预测,下达撤退命令,现场消防人员通过喇叭、哨子等作出撤离警报;撤离警报发出后,指挥事故现场人员及车辆单向离开,并禁止再次进入,明确专人引导和护送疏散人员到安全区。

撤离警报发出后,全体应急人员应按照要求关闭正在运行的设备设施,迅速到指定地点集合。在发现有人员受伤时,应先判断环境的安全性再进行救助。应急人员尽快离开后,应迅速在事先指定的地方集中,同时现场应急指挥部授权专人统计应到人数,以便及时了解是否存在人员滞留危险区域中。全体人员在指定集中地点停留,直至警报解除。

5.3 环境应急监测

5.3.1 环境应急监测程序

省生态环境部门负责组织协调重大以上南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急监测工作。

市生态环境部门负责组织协调较大突发涉水环境事件应急监测工作,并负责指导各县级环境监测机构进行应急环境监测工作,为突发涉水环境事件的应急处置提供技术支持。

事发地生态环境部门负责组织协调一般突发涉水环境事件应急监测工作,本级监测力量不足时,可向上级部门请求支持。

各级生态环境部门在环境应急监测中的职责为:

(1)根据突发涉水环境事件污染物的性质、扩散速度和事件发生地的气象、水文和地域特点,制定环境应急监测方案,确定污染物扩散的范围和浓度;

(2)根据监测结果,综合分析突发涉水环境事件污染变化趋势,并通过专家咨询和讨论的方式,预测并报告突发涉水环境事件的发展情况、污染物的变化情况以及对人群和生态系统的影响情况,作为突发涉水环境事件应急决策的技术支撑。

5.3.2 环境应急监测方案

根据南水北调工程沿线突发涉水环境事件的初步判别结果,编制应急监测方案。应急监测方案应包括但不限于突发涉水环境事件概况、监测布点及距事发地距离、监测断面(点位)经纬度及示意图、监测频次、监测项目、监测方法、评价标准或要求、质量保证和质量控制、数据报送要求、人员分工及联系方式、安全防护等方面内容。

应急监测项目应选择pH、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷等因子以及突发涉水环境事件中涉及的特征污染物。监测项目应根据突发涉水环境事件的性质和环境污染状况确认在环境中积累较多、对环境危害较大、影响范围广、毒性较强的污染物,或者为突发涉水环境事件对环境造成严重不良影响的特定项目,并根据污染物性质(自然性、扩散性或活性、毒性、可持续性、生物可降解性或积累性、潜在毒性)及污染趋势,按可行性原则(尽量有监测方法、评价标准或要求)进行确定。

应急监测方案应按照《突发环境事件应急监测技术规范》《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》等相关文件要求进行编写,并在突发涉水环境事件应急监测过程中及时更新调整。

5.4 信息发布和舆论引导

南水北调工程沿线突发涉水环境事件的信息发布应当遵循依法、及时、准确、客观、全面的原则。在突发涉水环境事件发生的第一时间要向社会发布简要信息,随后适时发布初步核实情况、事态进展、政府应对措施和公众安全防范措施等,并根据事件处置情况做好后续发布工作。

(1)市政府或市生态环境部门负责处置的突发涉水环境事件,由市生态环境部门会同新闻宣传主管部门负责。其他突发涉水环境事件的信息发布由事发地县级政府负责。

(2)信息发布形式包括但不限于提供新闻稿、举行新闻发布会、接受媒体采访,运用官方网站、微博、微信及移动客户端、手机短信等。

(3)各级政府要加强网络媒体和移动互联网媒体信息发布内容管理和舆情分析工作,迅速澄清谣言,依法查处造谣生事者并向社会公开揭露曝光,及时回应社会关切,引导网民依法、理性表达意见,形成积极健康的社会舆论氛围。

(4)参与突发涉水环境事件应急处置工作的各有关单位和个人不得擅自对外发布事件原因、伤亡数字、责任追究等有关突发涉水环境事件处置工作的情况和事态发展的信息。任何单位和个人不得编造、传播有关突发涉水环境事件事态发展或者应急处置工作的虚假信息。

5.5 安全防护

5.5.1 应急人员的安全防护

根据南水北调工程沿线突发涉水环境事件的特点,采取安全防护措施,配备相应的专业防护装备,严格执行应急人员出入事故现场的程序。

5.5.2 受威胁群众的安全防护

受威胁人员的安全防护由组织处置南水北调工程沿线突发涉水环境事件的政府统一规划,设立紧急避险场所。

(1)根据事发时当地的天气条件、地理环境、人员密集度等,确定受威胁人员疏散方式,组织群众安全疏散撤离和妥善安置;

(2)根据事发地的气象、地理条件等,疏散受威胁人员至安全的紧急避险场所。

5.6 响应终止

5.6.1 响应终止的条件

南水北调工程沿线突发涉水环境事件现场应急处置工作在突发涉水环境事件的威胁和危害得到控制或消除后,应当终止。符合下列条件之一的,即满足应急处置终止条件:

(1)突发涉水环境事件的污染源已得到控制或消除,水污染事件的现场已有效控制,污染已逐渐消除。下游出境断面的水质已达到南水北调工程水质考核标准;

(2)污染源的集中排放、下泻、泄漏或释放已降至规定限值以内;

(3)事件所造成的危害已经被彻底消除,无继发可能;

(4)事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要;

(5)采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害,并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

5.6.2 响应终止的程序

(1)现场应急指挥部提出终止应急建议,上报市应急指挥部批准;

(2)现场应急指挥部向组织处置南水北调工程沿线突发涉水环境事件的各专业应急救援队伍下达应急终止命令;

(3)应急状态终止后,市应急指挥部成员单位应当根据市政府有关指示和实际情况,决定是否继续进行环境监测和评价工作。

6 后期处置

6.1 善后处置

6.1.1 事发地政府组织有关专家对受影响地区的范围进行科学评估,制定补助、补偿、抚恤、安置和环境恢复等善后工作计划并组织实施,做好受害人员的安置等善后处置工作。

6.1.2 对南水北调工程沿线突发涉水环境事件中伤亡人员,参与应急处置人员,按照规定给予抚恤、补助,并提供必要的心理咨询及司法援助。紧急调集或征用有关单位及个人物资、提供的劳务应参照市场价格给予适当补偿,妥善解决因处置突发涉水环境事件引发的矛盾和纠纷。

6.2 调查与评估

南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急处置工作结束后,按照《突发环境事件调查处理办法》相关规定成立调查组,及时对一般、较大突发涉水环境事件的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等进行调查评估,并提出防范和改进措施。属于责任事件的,应当对负有责任的部门、单位和个人提出处理意见。对于重大及以上突发涉水环境事件,市应急指挥部配合省应急指挥机构进行调查评估。

市应急指挥部办公室负责开展较大、一般突发涉水环境事件评估,并编制总结报告,配合省应急指挥机构进行特别重大、重大突发涉水环境事件评估。评估结论作为事件调查处理、损害赔偿、环境修复和生态恢复重建的依据。

6.3 保险

适用《工伤保险条例》规定的单位,应按规定参加工伤保险。可能引起突发涉水环境污染的企事业单位,要依法办理相关责任险或其他险种。各级各有关部门要为环境应急工作人员办理人身意外伤害保险。

7 应急保障

7.1 人力资源保障

(1)各级政府要加强环境应急队伍建设,提高其应对突发涉水环境事件的水平和能力;

(2)市、县两级政府要培训一支常备不懈、熟悉环境应急知识、充分掌握各类突发涉水环境事件处置措施的常备应急力量,提高其应对突发涉水环境事件的水平和能力;

(3)各化工园区要对各地所属大中型化工等企业的消防、防化等应急分队进行组织和培训,形成由市、县(市、区)和相关企业组成的环境应急救援队伍网络,保证在突发涉水环境事件发生后,能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

(4)加强突发涉水环境事件应急专家队伍建设,应急专家组参与突发涉水环境事件应急工作,为突发涉水环境事件应急指挥决策提供技术支持。

(5)在南水北调工程沿线上下游建立联动防范机制,必要时能迅速启动下游联动防范机制,保障下游用水安全。

7.2 资金保障

市应急指挥部各成员单位根据本单位应对突发涉水环境事件预防、预警、应急处置的需要,提出项目支出预算,编制相应的环境应急管理能力建设规划。各级财政按照财政事权支出责任支持本级突发涉水环境事件应急工作。

7.3 物资保障

市应急指挥部各成员单位要充分发挥职能作用,在积极发挥现有检验、鉴定和监测力量的基础上,根据工作需要和职责要求,加强重金属、危险化学品、危险废物检验、鉴定和监测能力建设。装备应急指挥车辆、应急处置设备、快速机动设备、通信设备和自身防护装备,储备应急物资,不断提高应急监测、动态监控的能力,在发生突发涉水环境事件时能有效控制和减少对环境的危害。

各单位的物资储备应坚持合理规划、统筹安排、规范管理。物资储备数量、种类应当满足应急救援的需要,实施动态储备。要加强储备物资的管理与维护,防止被盗用、挪用、流散和失效,物资缺失或报废后必须及时补充和更新。

有关单位要研究制定应急物资征调及管理办法,确保在应急救援过程中发生物资储备不足时,依据有关法律、法规及时动员和征用社会物资。必要时,由市应急指挥部向省应急指挥机构申请调拨救援物资。

7.4 医疗保障

市卫生健康委负责组织医疗卫生保障工作,负责院前急救网络建设,依托现有医疗卫生资源,组建市级医疗卫生应急专业救援队伍,根据需要及时赴现场开展医疗救治和疾病防控等卫生应急工作。

市卫生健康委应明确医疗救治资源分布、救治能力与专长、疾病预防控制机构能力与分布情况,制定调用方案,检查各单位的应急准备保障措施,负责提供有关资料。

市政府有关部门要根据实际情况和事发地县级政府请求,及时为受影响地区提供药品、器械等医疗卫生物资和设备。必要时,动员市红十字会等社会力量参与医疗卫生保障工作。

7.5 交通运输保障

市交通运输局、市民航事业发展中心等部门应协调公路、水路、铁路、航空等单位保障救援人员和受突发涉水环境事件危害人员、救灾物资、救援设备优先运输。

处置突发涉水环境事件期间配备有省政府制发应急标志的应急处置工作人员和交通工具可以优先通行,免交车辆通行费。事后应当及时收回应急标志。

交通设施受损时,市交通运输局、市住房城乡建设局及相关县级政府等应迅速组织力量抢修。

各级政府应按照紧急情况下征用社会交通运输工具的规定程序,依法征用必要的社会交通工具,确保抢险救灾物资、人员及时安全送达。

市应急指挥部各成员单位要确保突发涉水环境事件的应急车辆。市生态环境局及其县(市、区)分局至少装备1辆环境应急指挥车和1辆环境应急监测车,确保突发涉水环境事件发生时,生态环境部门工作人员第一时间赶赴事件现场。

7.6 治安保障

南水北调工程沿线突发涉水环境事件发生后,由事发地县级政府负责治安保障工作,在突发涉水环境事件处置现场周围设立警戒区和警戒哨,做好现场控制、交通管制、疏散救助群众、维护公共秩序等工作。

7.7 通信保障

市应急指挥部各成员单位要配备必要的有线、无线通讯器材,确保应急处置全过程联络畅通。充分发挥12369环境举报电话和应急指挥平台的作用,做好系统的运行维护,确保信息畅通;各级通信管理部门要及时组织有关电信运营企业,保障突发涉水环境事件处置过程中的通信畅通,必要时在现场开通应急通讯设施。

7.8 技术保障

市应急指挥部各成员单位要按照各自职责加强对现场处置先进技术、装备的研究工作,建立科学的环境应急指挥技术平台,实现信息综合集成、分析处理、污染评估的智能化和数字化,确保决策的科学性。加强应急专家信息库的建设,对突发涉水环境事件的应急处置与救援、事后恢复与重建提供技术支撑,提高应急处置能力。

8 监督管理

8.1 宣传、培训与演练

(1)市生态环境局应加强南水北调工程沿线环境保护科普、法制宣传教育工作,普及突发涉水环境事件预防常识,编印、发放有毒有害物质污染公众防护“明白卡”,增强公众的防范意识和相关心理准备,提高公众的防范和自救能力。

(2)市应急指挥部各成员单位应有计划地开展突发涉水环境事件应急专业技术人员日常培训,加强重点单位、重点部位和重点基础设施等重要目标工作人员的培训和管理,培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专门人才。

(3)市应急指挥部各成员单位,按照环境应急预案及相关专项预案参与由生态环境部门组织的不同类型的环境应急演练,提高防范和处置突发涉水环境事件的技能,增强实战能力。

8.2 奖励

在南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急工作中,有下列事迹之一的单位和个人,应依据有关规定给予奖励:

(1)出色完成突发涉水环境事件应急处置任务,成绩显著的;

(2)在突发涉水环境事件应急处置中,使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少较大损失的;

(3)对突发涉水环境事件应急工作提供重大建议,实施效果显著的;

(4)有其他特殊贡献的。

8.3 责任追究

在南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急工作中,有下列行为之一的,依法依规依纪严肃追究相关人员责任:

(1)不认真履行环保法律、法规而引发突发涉水环境事件的;

(2)不按规定报告、通报突发涉水环境事件真实情况的;

(3)拒不执行突发涉水环境事件应急预案,不服从命令和指挥,或者在事件应急响应时临阵脱逃的;

(4)盗窃、贪污、挪用突发涉水环境事件应急工作资金、装备和物资的;

(5)阻碍突发涉水环境事件应急工作人员依法执行公务或者进行破坏活动的;

(6)散布谣言、扰乱社会秩序的;

(7)有其他对突发涉水环境事件应急工作造成危害的。

9 附则

9.1 术语和定义

(1)环境应急

是指为避免突发涉水环境事件的发生或减轻突发涉水环境事件的后果,所进行的预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建等应对行动。

(2)应急监测

指在环境应急情况下,为发现和查明环境污染情况和范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

(3)先期处置

是指突发涉水环境事件发生后在事发地第一时间内所采取的紧急措施。

(4)后期处置

是指突发涉水环境事件的危害和影响得到基本控制后,为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常状态,在事件后期所采取的一系列行动。

(5)经济损失

包括环境污染行为造成的财产损毁、减少的账面价值,为防止污染扩大以及消除污染而采取的必要的、合理的措施而发生的费用。

(6)应急演练

为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应实践活动。

9.2 预案修订

本预案由市生态环境局牵头修订,由市政府批准后实施。根据相关法律法规的制定和修改,部门职责发生变化,市生态环境局适时修订预案。

9.3 预案解释

本预案由市生态环境局负责解释。

9.4 预案实施

本预案自发布之日起实施。

附件:1. 市应急指挥部组成人员名单

2. 济宁市省级化工园区基本信息表

3. 济宁市南水北调工程沿线主要闸坝信息表

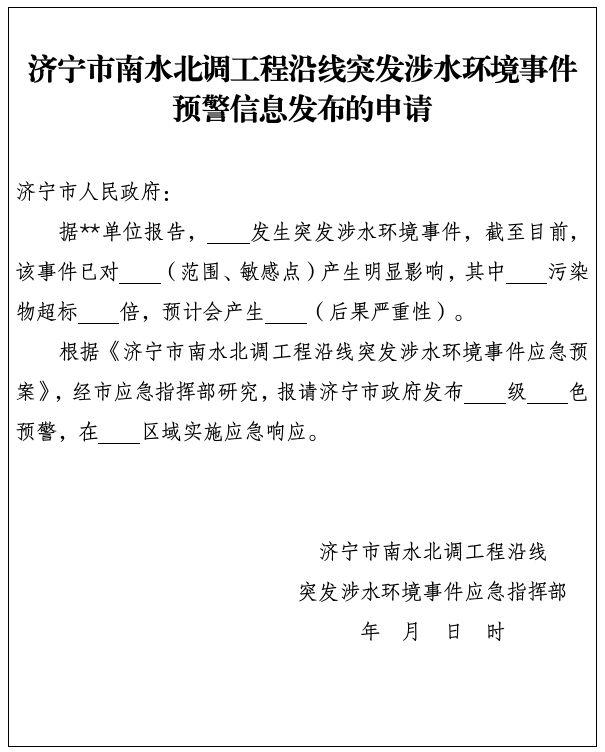

4. 突发涉水环境事件预警信息发布申请

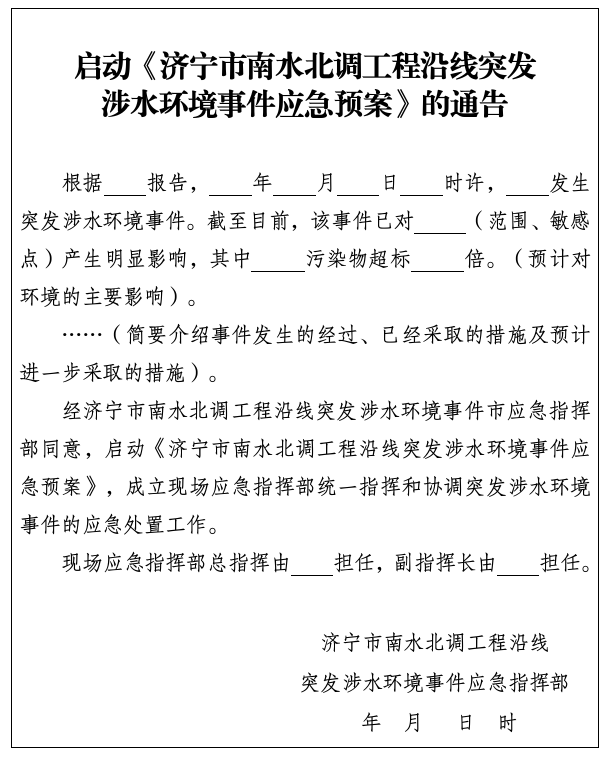

5. 宣布突发涉水环境事件应急预案启动格式框架

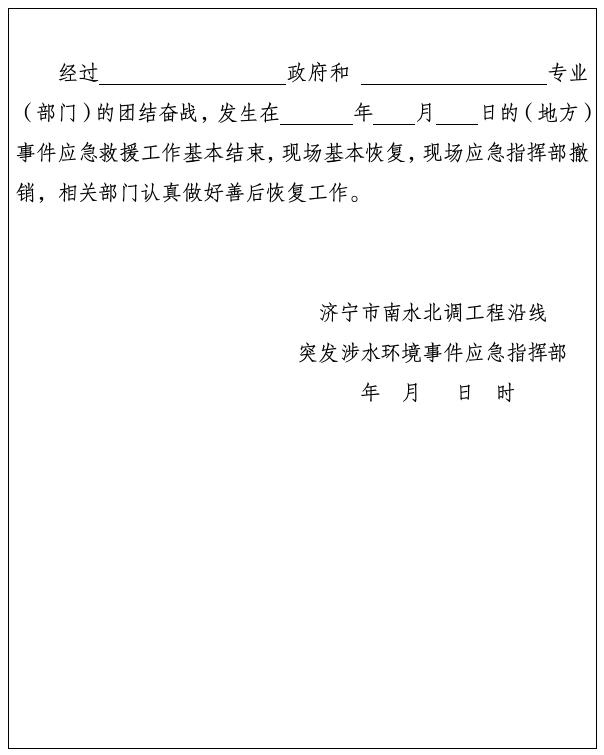

6. 突发涉水环境事件应急结束宣布格式

7. 突发涉水环境事件应急响应流程

附件1

市应急指挥部组成人员名单

序号 | 应急指挥机构 | 联系电话 | 日常职位 | |

1 | 总指挥 | 2348163 | 分管生态环境工作的副市长 | |

2 | 副总指挥 | 2348163 | 分管生态环境工作的副秘书长 | |

3 | 2314036 | 市生态环境局局长 | ||

4 | 应急指挥部办公室 | 2314036 | 市生态环境局局长 | |

5 | 市应急指挥部 成员单位 | 市委宣传部 | 2967361 | 主要负责同志 |

6 | 市生态环境局 | 2314036 | 主要负责同志 | |

7 | 市委网信办 | 2967219 | 主要负责同志 | |

8 | 市应急局 | 2907718 | 主要负责同志 | |

9 | 市发展改革委 | 2348900 | 主要负责同志 | |

10 | 市工业和信息化局 | 2967147 | 主要负责同志 | |

11 | 市公安局 | 2961110 | 主要负责同志 | |

12 | 市财政局 | 2606002 | 主要负责同志 | |

13 | 市人力资源社会保障局 | 2967650 | 主要负责同志 | |

14 | 市城乡水务局 | 2316452 | 主要负责同志 | |

15 | 市水文中心 | 2318929 | 主要负责同志 | |

16 | 市农业农村局 | 2967258 | 主要负责同志 | |

17 | 市交通运输局 | 2357171 | 主要负责同志 | |

18 | 市卫生健康委 | 2319065 | 主要负责同志 | |

19 | 市自然资源和规划局 | 2670006 | 主要负责同志 | |

20 | 市商务局 | 2312224 | 主要负责同志 | |

21 | 市气象局 | 2236067 | 主要负责同志 | |

22 | 市港航事业发展中心 | 2603869 | 主要负责同志 | |

23 | 市消防救援支队 | 5120213 | 主要负责同志 | |

24 | 国网济宁供电公司 | 8392050 | 主要负责同志 | |

附件2

济宁市省级化工园区基本信息表

序号 | 化工园区名称 | 产业情况 | 主要影响水体 |

1 | 济宁新材料产业园区 | 化工新材料、生物基新材料、煤基新材料、高端精细化学品 | 万福河 |

2 | 鱼台张黄化工产业园 | 煤化工、盐化工、精细化工、 化工新材料、医药化工、 生物医药、生态建材 | 老万福河 |

3 | 汶上化工产业园 | 盐化工、精细化工、化工新材料、生物医药等 | 泉河 |

4 | 邹城化工产业园 | 高端化工、医药化工、新材料 | 幸福河 |

5 | 嘉祥化工产业园 | 化工新材料、精细化工、生物化工 | 薛公岔河 |

6 | 兖州化学助剂产业园 | 高端AKD造纸助剂、水处理 化学品等主导产业化学助剂 | 泗河 |

7 | 梁山涂料产业园 | 涂料及上游成膜物质、颜料、助剂、溶剂等涂料添加剂类产品 | 琉璃河 |

附件3

济宁市南水北调工程沿线主要闸坝信息表

序号 | 县(区) | 闸坝名称 | 闸坝类别 | 位置 | 经度 | 纬度 | 所在河流 |

1 | 梁山县 | 王庄节制闸 | 拦河闸 | 梁山馆驿镇西王庄 | 116.175969 | 35.77285 | 柳长河 |

2 | 梁山县 | 邓楼泵站工程 | 拦河闸 | 梁山县大路口乡司垓村 | 116.018109 | 35.948966 | 梁济运河 |

3 | 梁山县 | 邓楼泵站节制闸 | 拦河闸 | 梁山县梁山街道邓楼村 | 116.181243 | 35.732056 | 梁济运河 |

4 | 任城区 | 长沟泵站节制闸 | 拦河闸 | 任城区长沟镇 水牛陈北村 | 116.409222 | 35.506054 | 梁济运河 |

5 | 微山县 | 二级坝泵站 | 引湖闸 | 微山县欢城镇 张白庄村 | 117.01398536 | 34.87721090 | 昭阳湖 |

6 | 微山县 | 东船闸 | 船闸 | 微山县欢城镇 张白庄村 | 117.00908303 | 34.87610868 | 昭阳湖 |

7 | 微山县 | 二级坝 第一节制闸 | 引湖闸 | 微山县欢城镇 张白庄村 | 116.998883 | 34.876175 | 昭阳湖 |

8 | 微山县 | 二级坝 第二节制闸 | 引湖闸 | 微山县欢城镇 张白庄村 | 116.985069 | 34.873653 | 昭阳湖 |

9 | 微山县 | 二级坝 第三节制闸 | 引湖闸 | 微山县张楼镇 东丁官屯村 | 116.977375 | 34.872133 | 昭阳湖 |

10 | 微山县 | 西船闸 | 船闸 | 微山县张楼镇 东丁官屯村 | 116.96754634 | 34.86840672 | 昭阳湖 |

11 | 微山县 | 韩庄节制闸 | 拦河闸 | 微山县韩庄镇 | 117.386444 | 34.585861 | 韩庄运河 |

12 | 微山县 | 老运河节制闸 | 拦河闸 | 微山县韩庄镇 | 117.386444 | 34.585861 | 韩庄运河 |

附件4

突发涉水环境事件预警信息发布申请

附件5

宣布突发涉水环境事件应急预案启动格式框架

附件6

突发涉水环境事件应急结束宣布格式

附件7

突发涉水环境事件应急响应流程

接突发涉水环境事件信息报告 | ||||||||||||

↓ | ||||||||||||

初判事件发生的时间、地点、起因和性质、主要污染物和数量、 污染程度、事件发展趋势等基本信息,初报领导。 | ||||||||||||

↓ | ||||||||||||

报告市应急指挥部,指导县(市、区)先期处置。 | ||||||||||||

↓ | ||||||||||||

启动应急响应工作程序 | ||||||||||||

↓ | ||||||||||||

第一时间赶赴现场,组建现场应急指挥部。 | ||||||||||||

↓ | (视情成立若干工作组) | |||||||||||

综 合 协 调 组 | 应急处置组 | 应急监测组 | 应急救援组 | 应急保障组 | 新闻发布组 | 专家技术 组 | ||||||

↓ | ||||||||||||

经会商,确定污染物性质、种类、数量,已污染范围和污染趋势,提出事件初步处置措施、应急监测及消减污染物防止扩散等方案。 | ||||||||||||

↓ | ||||||||||||

会同属地组织开展应急处置、应急监测、应急救援等现场工作。 污染动态、处置情况续报领导,直至污染消失。视情组织信息发布。 | ||||||||||||

↓ | ||||||||||||

开展事件调查,现场取证、确定责任。 | ||||||||||||

↓ | ||||||||||||

现场应急指挥部形成书面总结,报告市应急指挥部。 | ||||||||||||

【文字版】济政办字〔2023〕80号 关于印发济宁市南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急预案的通知.docx

【PDF版】济政办字〔2023〕80号 关于印发济宁市南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急预案的通知.pdf

主要负责人解读 | 市生态环境局局长张斌举解读《济宁市南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急预案》

扫一扫在手机打开当前页

文件下载

文件下载