| 索 引 号 | 11370800004311068L/2016-25575 | 公开方式 | 主动公开 |

| 发布机构 | 济宁市统计局 | 组配分类 | 统计分析 |

| 成文日期 | 2016-08-25 | 失效日期 | |

| 有效性 |

2015年济宁社会事业发展情况分析

2015年,在市委、市政府的正确领导下,我市积极适应引领经济社会发展新常态,全面深化改革扩大开放,坚持以人为本,优先增加民生投入,各项社会事业蓬勃发展,社会发展成果更多更公平地惠及全市人民,人民“幸福感”进一步增强。

一、社会事业发展情况

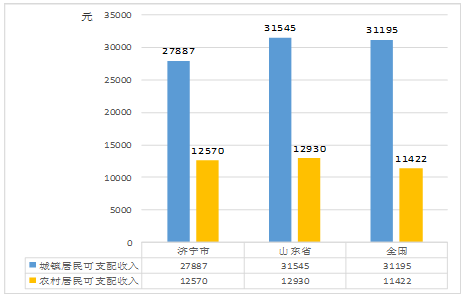

2015年,济宁市实现GDP总量4013.12亿元,比上年增长8.4%。城镇居民人均可支配收入27887元、增长7.8%,人均消费支出17093元、增长6.7%;农村居民人均可支配收入12570元、增长9.1%,人均消费支出7818元、增长11.9%。全市经济运行总体平稳,社会事业全面进步,民生保障水平不断提升。

图1:居民可支配收入情况

(一)城乡面貌显著变化,生态建设扎实推进

2015年,济宁市城镇人口437.78万人,常住人口城镇化率52.75%,比上年提高2.5个百分点,提高幅度居全省首位,城镇化水平进一步提高。全市2015年实施重点城建项目183个,完成投资127.2亿元;城市人均公园绿地面积14.49平方米,比上年扩大1.33平方米;城市建成区绿化覆盖率39.12%,比上年提高4.69个百分点。全市“五城同创”取得积极进展,城市管理水平不断提高。同时,通过实施美丽乡村“三年行动计划”,截止到2015年末,全市农村卫生厕所普及率达89%, 93%的村达到环境整洁村标准,农村环境综合整治成效明显,城乡环卫一体化实现全覆盖。

2015年,济宁市建设项目“三同时”合格率及执行合格率均为100%,城市饮用水源达标率100%,城市生活垃圾无害化处理率达100%,城市污水集中处理率达97%, 市区大气三种主要污染物浓度较上年平均改善12.1%,全年“蓝天白云、繁星闪烁”增加天数居全省第1位。全市空气质量明显改善,生态环境得到进一步保护。

(二)社会保障更加完善,就业服务持续发展

2015年,济宁市民政事业费支出18.9亿元,占公共财政预算支出的3.7%。2015年底,全市各种收养性社会服务机构床位2.15万张,收养人员1.68万人,城镇建立各种社区服务机构1586个,社区服务中心825个。城市社区老年人日间照料中心112个,农村互助养老院537个,民办养老服务机构56个,养老服务床位4.37万张。城镇居民和农村居民最低生活保障人数分别为3.49万人和22.68万人。自2016年1月起,我市再次提高城乡居民最低生活保障和农村五保供养标准,连续9年提高城乡低保和农村五保标准。根据测算,全年市财政将增加支出1.1亿元,惠及29万余名城乡困难群众。

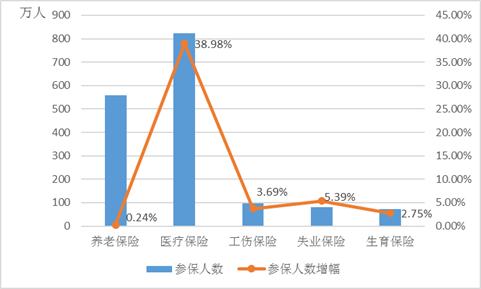

2015年,全市养老、医疗、工伤、失业、生育保险基金当年支出额171.4亿元,比上年增长9.7%;各项社会保险基金收入183.6亿元,比上年增长8.6%;各项社会保险参保人数分别为559.4万人、822.1万人、97.5万人、80.5万人、72.6万人,分别比上年增长0.24%、38.98%、3.69%、5.39%、2.75%。社会救助和保障体系日益完善。

图2:2015年全市各项社会保险参保情况

近年来,济宁市坚持实施积极的就业创业政策,不断优化就业创业服务,就业工作取得明显成效,城乡就业水平进一步提高。2015年,全市职业技能培训定点机构数67个,职业技术培训机构培训人次64.35万人次,人社部门直接管理的培训机构开展职工技能培训人数6.67万人。全年新增城镇就业6.43万人,农村劳动力转移就业7.46万人,城镇登记失业率仅为3%。

(三)卫生事业成效显著,医疗条件日趋改善

近年来,济宁市逐步加强公共卫生事业投入,医疗卫生资源配置进一步优化,医疗卫生事业全面发展。2015年,全市政府卫生支出23.8亿元、卫生机构总支出104.4亿元、医疗卫生经费56.01亿元、妇幼保健经费3496万元、疾病预防控制经费12292万元,分别比上年增长20.2%、15.6%、18.0%、8.4%、26.5%。

2015年,济宁市医疗卫生体系不断健全,人民健康保障力度进一步增强。全市共有各类卫生机构6825个,其中,医院155个,基层医疗卫生机构 6491个,专业公共卫生机构162个,其他17个。共有各类卫生人员75640人,其中卫生技术人员 51827人。医疗床位44367张。农村已改水受益人口占农村人口的98.4%,比上年提高0.1个百分点。农村卫生厕所普及率达89.02%。

(四)教育体制不断改革,教育事业均衡发展

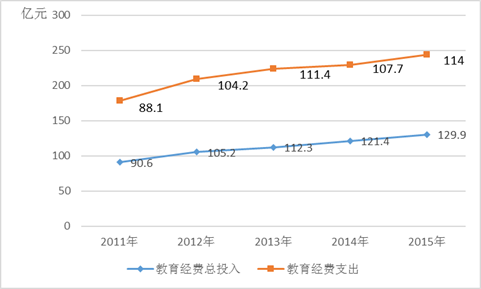

近年来,通过深化教育改革、优化教育模式等措施,济宁市各类教育协调发展。2015年,全市教育经费总投入129.9亿元,比上年增长7%;公共财政教育支出114亿元,比上年增长5.8%。截止到2015年底,全市幼儿园1854所,其中公办幼儿园1162所、占比达到62.7%,在园幼儿25.5万人,学前三年毛入园率达到94%;小学1068所、在校生63.53万人,普通初中247所、在校生25.92万人,九年义务教育巩固率均达到97%;普通高中36所,在校生13.62万人,高中阶段毛入学率达97%;特殊教育学校13所,在校生2034人;中等职业学校20所(不含技工学校),在校生4.87万人;成人高校2所,在校生3万人;普通高校7所,本专科生10.4万人,在校研究生3590人。

图3:全市教育经费情况

(五)文化事业稳步发展,体育事业欣欣向荣

2015年,济宁市共有公共图书馆12个,公共图书馆藏书188.3万册,博物馆28个,全国重点文物保护36处,省级文物保护单位 247 处,市级文物保护单位314处,文物保护机构20个;文化馆11个,群众艺术馆1个,文化站153个,各类艺术表演团体(专业及民营)56个,艺术表演场所16个,艺术表演团体演出3500场次;电台13座,广播综合人口覆盖率98.5%,电视台12座,电视综合人口覆盖率98.6%,有线电视入户率61.3%。全市文博、艺术、广播电视事业持续稳步发展。

2015年,济宁市成功举办第十四届运动会,在全国比赛中获金牌 14枚、银牌 13枚、铜牌 11枚,在全省比赛中获金牌 29 枚、银牌 34枚、铜牌 61 枚;全市共有全民健身晨晚练站点420个,举办全民健身活动132次,参加全民健身活动1.9万人;全市体育场地25个,拥有等级运动员126人,等级裁判员475人。全民健身蓬勃发展,体育事业欣欣向荣。

二、对社会事业发展的几点建议

2015年,济宁市以民生为重点的社会建设取得突破性进展,为2016年实现“十三五”良好开局打下坚实基础。然而社会发展无止境,新的民生需求随着社会发展不断产生。我们更应该坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,全面提升群众的幸福感、自豪感、满意度。

(一)进一步提升城镇建设水平。要强化规划管控,做大做优中心城区,促进都市区深度融合。一是实施棚改提升工程,加快老旧小区和危房改造,全面落实户籍管理制度改革方案,促进农民进城就业生活,进一步推动市民化进城和城镇化建设水平。二是实施交通疏解工程,加快相关道路建设进度,推进公交优先发展战略,加快城市停车场建设,增强道路疏堵保畅能力。三是建设不同层次的公园绿地,适度增加常绿树种,大幅增加城市人均公园绿地面积,更好地为市民提供公共活动空间。

(二)加快建设美丽生态济宁。首先,要强化节能减排刚性指标管理,通过强力推广清洁燃烧、加大化工等行业废气污染治理等措施,持续开展大气污染防治;其次,要全面深化城镇驻地环境综合整治,抓好农村垃圾处理和美丽庭院创建工作,全力推进小城镇和美丽乡村建设;再次,要加大宣传力度,大力开展各种普及性培训,提高全民节能意识,鼓励绿色出行,支持新能源汽车等的推广应用。

(三)全力改善社会保障体系。一是要深化医疗保险体制改革,提升保障标准和统筹层次,建立更加公平更可持续的社会保障制度。二是要加大民生投入,加强城乡卫生基础设施和人才队伍建设,促进医疗资源向社区、向农村流动,鼓励社会力量兴办医疗卫生事业。三是要进一步加强贫困村基础设施建设,完善农村救助体系,扩大救助范围并鼓励社会捐赠,助力贫困户尽快脱贫致富。

(四)着力提高城镇就业能力。 随着济宁市城镇化水平的不断提升,扎实做好城乡就业工作显得尤为重要。首先,要完善就业创业政策体系,消除各种就业歧视,加大培训力度,提高劳动者就业和再就业的能力。其次,要广辟就业渠道,转变就业观念,积极发展多种所有制的服务业,充分发挥他们在活跃市场、增加就业方面的作用。再者,要加快建设济宁创业大学,依托惠普、甲骨文人才实训基地,鼓励发展众创、众包、众扶、众筹,充分发挥科技创新对就业增长的引擎作用。

(五)坚持教育优先发展战略。教育是立国之本,是民族兴旺的标记,教育发展刻不容缓。首先,要切实加大政府教育投入力度,把教育投入作为支撑全市长远发展的基础性、战略性工作,优化财政支出结构,把教育作为财政支出重点领域予以优先保障;其次,要着力提高教育质量。要加快基础教育综合改革、加大培训和交流力度、强化师资队伍建设,要改善义务教育薄弱学校基本办学条件,加大贫困学生救助力度;再者,要支持驻济高校加快发展,大力提升职业教育水平,推进产教融合、校企合作。

(六)积极发展文化事业。现代社会中,文化的经济社会价值显著增强,在综合竞争力中的地位和作用越来越突出,文化事业的发展日益成为经济社会发展新的动力源。一是要进一步改善县级博物馆、图书馆、文化馆办馆条件,加快基层公共文化服务中心建设,大力发展公共文化,丰富城乡居民文化生活;二是要加强文化遗产保护,推进历史文化遗产的传承和复兴,全力推进曲阜文化建设示范区、孔子博物馆等的建设,着力打造“儒学原乡·文化圣地”公共文化服务品牌;三是要创新文化产业体制机制,搞好文化旅游产业发展基金,增强文化产业发展动力,加速文化与科技、金融深度融合。

打印

打印

关闭

关闭