公共卫生措施

公共卫生预防控制

(一)传染病防控工作规范

1.认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》及其相关法规,以及卫生行政部门和疾病预防控制机构制定的有关传染病防治工作的要求和规定。

2.根据国家有关法规和条例,建立和健全医院疫情管理和报告制度,制定传染病预防控制工作计划,并组织实施。

3.做好医院传染病疫情管理和报告工作,负责全院传染病报告卡的审核、上报、订正(查重)工作,定期检查、指导和督促各科室做好医院疫情管理和报告以及死亡病例报告工作。

4.每天审核各科室上报的传染病报告卡,保证内容完整;对甲类和按甲类管理的乙类传染病以及某些特殊病例要及时对病人进行调查,在不能排除的情况下,及时向疾病预防控制机构和院领导报告疫情;对于结核病、乙肝等容易多次入院就诊的病人,经过调查,排除一年内重复上报的可能,及时上报。

5.每月末,查阅全院本月的门诊日志、出入院登记、放射科检查结果及检验科检验结果,发现漏报及时补报。

6.每月在全院通报上月疫情报告情况(包括疫情动态,迟报、漏报的检查结果,并做出惩罚通告)。

7.做好全院疫情报告和死亡病例报告工作,接到疫情报告卡和死亡病例报告后按规定时限通过国家传染病疫情监测信息系统进行网络报告。

8.完成各级卫生行政部门下达的重大疾病预防控制的指令性任务,制定、实施本院相关疾病预防控制工作方案。

9.认真做好上级卫生行政部门对医院的疫情管理和报告的检查工作,配合疾病预防控制部门做好疫情调查工作。

(二)慢病监测报告管理规范及制度

1.心脑血管、肿瘤病例监测工作管理制度

做好心脑血管、肿瘤监测报告工作对掌握我县人群心脑血管、肿瘤疾病发病水平、人群分布特征及变化趋势具有重要意义。为进一步加强我院心脑血管、肿瘤监测报告工作,提高报告质量,特制定本工作制度。

一、领导小组

成立医院心脑血管、肿瘤监测报告管理小组。

组 长:宋培忠

副组长: 马广福

成 员: 王慧芳 雷启坤 高兆录 黄红梅 陈昌瑞 王正科 丁振灿 庄同杰 黄淑存 吴建苓 李传柱 杨 瑜 王 锦 孟桂荣 周生健 张道广 蔡绪虎

报告对象:具有本县户籍的居民为监测对象。

报告病种:

(1) 脑卒中:致死性和非致死性脑卒中,包括蛛网膜下腔出血、脑出血、脑梗死及未分类脑卒中,不包括一过性脑缺血发作及慢性脑动脉硬化。

(2) 冠心病:急性心肌梗死(致死和非致死性)、缺血性心脏骤停 (冠心病猝死)。

(3) 所有恶性肿瘤和中枢神经系统的良性肿瘤。

二、 责任报告科室及报告人

临床科室(包括门、急诊)、影像科为肿瘤、心、脑血管疾病发病监测病例责任报告科室,责任科室所有医务人员为责任报告人。

三、 报告流程

(1) 首诊医生对符合上报条件的病例,应及时填写病案首页《心脑血管报告卡》;

(2) 公共卫生科专人负责每周导出患者信息,负责《心脑血管报告卡》的质量审核,发现错项、漏项、逻辑错误等情况时,及时通知责任报告人核对和修改,对重复报告的卡片进行院内剔除,并于1周内上传报告系统。

四、报告要求

1.报告内容:病案首页《心脑血管、肿瘤报告卡》填写项目包括门诊号、住院号、姓名、身份证号、性别、出生日期、民族、职业、工作单位、联系电话、户籍地址等基本信息,疾病诊断、诊断依据、确诊时间、发病时间是否首次发病、确诊单位等疾病信息。

2. 急性心肌梗死、脑卒中以发病28天为期,按发病例次计算;发病28天以后,若再次急性发作,应按又一新发病例填报卡片。

3. 如果患者同时患有脑卒中和/或冠心病,应按所患之病种分别

予以填报。

4. 登记册填写须字迹清晰,易于辨认,项目齐全,报告卡更正诊断病例诊断依据须准确可靠。对发现有误的病例信息应及时进行核对、随访、更正。

五、 例会制度

1、本院各科室临床医生,每两个月召开一次慢病、肿瘤监测工作会议,主要内容为讨论慢病、肿瘤信息的病案首页《心脑血管、肿瘤报告卡》的填写等,并对发现的问题及时提出、及时解决。

2、各科室临床医生每季度组织召开慢病、肿瘤上报讨论会,对存在的问题要及时解决,使《心脑血管、肿瘤报告卡》的填写得到不断的完善。

3、院主要领导、分管领导及公共卫生科相关人员要参加慢病、肿瘤监测工作会议,了解存在的问题并给予技术上的指导和协调。

六、 报告管理制度

1、医院成立慢病、肿瘤监测管理领导小组,专人负责慢病、肿瘤信息的收集、整理、核查、登记及网络报告等工作。

2、首诊医生对符合上报条件的病例,应及时填写病案首页《心脑血管、肿瘤报告卡》;

3、公共卫生科专人负责每周导出信息,负责心脑血管、肿瘤报告卡》的质量审核,发现错项、漏项、逻辑错误等情况时,及时通知责任报告人核对和修改,对重复报告的卡片进行院内剔除,并于1周内上传报告系统。

4、负责慢病、肿瘤监测报告工作的医生,一定要是已取得职业医师资格的医生。

七、 信息核实制度

1、建立慢病、肿瘤监测报信息核实制度,对患者信息不清楚,诊断不明的慢病、肿瘤病例要认真核实调查,提高报告准确性。

2、安排专门人员及时收集慢病、肿瘤病例的信息,对有疑问的《心脑血管、肿瘤报告卡》及时向诊治(填写)医生进行核实。

八、 培训工作制度

1、 公共卫生科每半年组织对临床医生进行培训一次,培训内容应侧重于《心脑血管、肿瘤报告卡》的正确填写。

2、 每年派出慢病、肿瘤监测管理工作人员参加上级培训班。

九、 信息补充报告制度

公共卫生科工作人员每月到病案室收集心脑血管病例信息与各科室报告情况进行比对,若有漏报病人,漏报病人所在科室需补报病例报告卡,并根据相关制度对相关责任人予以处罚。

十、定期考核评比通报制度

1、将该项工作纳入年度目标考核内容,每月组织对全院各相关科室慢病、肿瘤信息报告工作督导检查,并进行考核评分。

2、实行奖惩制度,对有漏报、迟报的科室进行通报批评,对开展工作好的科室进行奖励。

附:慢病报告卡填写要求

1、责任报告人正确填写患者个人信息,(包括病案首页身份证、出生年、月、日、性别),网络自动识别驳回。医护人员应在患者住院期间及时审核患者个人信息,信息有误应及时通知患者拿身份证去住院处修改。

2、患者现住址、户籍所在地填写格式:省、市、县、镇(乡)、村。 (如:山东省济宁市梁山县大路口镇贾固堆村)。县直单位(如:一中、县医院、财局等)也要填写为:山东省济宁市梁山县县直单位。

3、肿瘤患者、要填写肿瘤分期和诊断依据。

4、卡片内容逻辑正确,诊断日期不能大于上报日期。(错误填写如:11月24日上报,11月30日诊断)。

2.死因监测工作管理制度

为进一步加强疫情监测,提高疾病监测系统的预警能力,及时发现诊断不明、可能死于传染病的病例,主动采取措施控制疫情。同时了解医疗机构死亡病例的死因构成,分析其动态变化趋势,加强对可能发生的新发传染病和不明原因疾病的防范工作,特制定本制度。

一、领导小组

成立医院死因监测报告管理小组

组 长:宋培忠

副组长:马广福

成 员:王慧芳 周福娟 王萌萌 张园园

职 责:

1、定期组织召开死因监测工作会议

2、加强死亡病例网络直报工作的管理

3、负责死亡病例档案资料的保存管理

4、定期开展死因监测培训

5、对全院死因监测报告工作实行评比考核

二、 死亡病例登记网络直报管理制度

1、在医疗过程中患者死亡后,须对死亡病例进行死因医学诊断,并由诊治医生填报《死亡医学证明书》。诊治医生要根据《山东省国际疾病分类ICD-10死因统计指导手册》和《居民死亡医学证明(推断)书》背面的“填写说明”认真填写患者基本信息:姓名、性别、年龄、身份证号、职业、发病日期、诊断日期、报告日期、报告单位;死亡信息:死亡日期、死亡原因(直接死因、根本死因、与传染病相关的死因及不明死因)。

2、对于不明原因死亡病例,要在《死亡医学证明书》背面〈调查记录〉一栏填写病人症状、体征;如果是呼吸系统不明原因死亡病例,须填写体温是否超过38°C,是否有咳嗽、呼吸困难、抗生素治疗无效及肺炎或SARS 的影象学特征,以及白细胞是否正常。

3、公共卫生科对死亡病例《死亡医学证明书》进行收集、核实、订正、网络上传,并在《死亡医学证明书》上加盖公章。

4、 诊治医生填写死亡证明书时,一定要字迹清晰工整、内容详实。

5、死亡医学证明书,一式三联,第四联为居民死亡殡葬证,第二、三、四联给死者家属注销户口和火化用,第一联由医院网络直报员负责进行登记、网络报告,录入完成后归档管理。

6、 孕产妇死亡,诊治医生要同时填写《孕产妇死亡调查报告附卷》和《山东省孕产妇死亡报告卡》。

7、诊治医生要在患者死亡后3天内开具死亡证明书,网络直报人员在开具死亡证明书后7天内完成死因编码、网络直报工作。

8、原始死亡医学证明书一年一整理归档,并妥善保存,公共卫生科协助县级疾病预防控制机构开展相关调查工作。

9、公共卫生科定期检查各科室死亡报告情况,并对网络直报工作进行定期督导,发现问题及时解决。

10、公共卫生科定期组织开展培训和漏报调查。漏报1例死亡信息,扣除科室内当月考核3分,造成重大影响按有关法规依法处理。

三、例会制度

1、为及时收集死因监测资料,了解监测工作开展情况,发现和解决监测工作中存在的问题,制定本制度。

2、组织各临床科室每季度召开一次死因监测工作会议,主要内容为死亡信息的收集、报告等,提高死亡报告的填报质量。

3、各科室要高度重视死因监测工作,每季度组织召开一次死亡报告讨论会,讨论死因监测相关事宜,对存在的问题要尽快解决,使《死亡医学证明书》的填写得到不断完善。

4、死因监测管理工作人员应及时参加上级主管部门的例会,了解死因监测工作的开展情况,协调处理各方面关系。

5、 例会应有签到,做好会议记录并妥善保存。

四、 死亡信息核实及补充报告制度

1、为进一步规范和完善死因登记报告信息管理,提高死亡报告资料的准确性和完整性,依据《全国疾病监测系统死因监测工作规范(试行)》等相关要求,制定医院死亡信息核实制度。

2、死因信息责任报告人对认为死因填报不清、急诊死亡及来院时已死亡、无诊疗记录或病史不详的个案等需要核实的个案,需认真核实调查,提高死因推断准确性。

3、公共卫生科死因监测工作专职人员负责医院内《死亡医学证明书》的审核,门诊部负责盖章,对有疑问的死亡证明及时向诊治(填写)医生进行核实。

4、填报《死亡医学证明书》的医生,对在家中死亡,死亡信息不清楚、死因不明的,需核实调查,并在死亡证明第二联及网络报告卡中填写调查纪录。

5、公共卫生科每月复核《死亡医学证明书》,并同病案室、急诊科、120进行核对,发现漏填《死亡医学证明书》的及时反馈责任科室进行补填。

五、 档案管理制度

1、死因登记信息原始资料(包括原始记录、死亡登记册、各种报表和个案数据),由公共卫生科安排专人进行保存管理,填报的《死亡医学证明书》按档案管理要求长期保存。

2、公共卫生科要定期下载死亡个案数据和储存本单位网络上报的原始数据库,并采取移动存储等有效方式进行数据的长期备份,确保报告信息数据安全。

3、医院按照有关法律、法规和国家有关规定对于死亡统计、信息分析资料统一管理,不得擅自公布。

4、对于其他需要使用死亡信息的,应由申请人按有关行政审批程序进行审批,申请书应明确信息的用途、范围、时段和类别。

六、 培训工作制度

1、为提高死因监测工作人员死因监测方面的业务素质,满足监测工作的需要,制定本制度。

2、公共卫生科每年组织对临床医生进行一次培训,培训内容侧重于《死亡医学证明书》的正确填写及根本死因的确定。

3、医院每半年要对医生进行二级培训一次,培训内容侧重于死亡信息的收集和报告工作。

4、对新从事死因监测的工作人员,上岗前应进行《全国疾病监测系统死因监测工作规范(试行)》、《全国死因登记信息网络直报工作规范(试 行)》等有关等知识的培训,考核合格方可上岗。

5、医院每年派出死因监测管理工作人员以及死因编码人员参加国家或省级培训班。

七、 死亡病例报告自查与奖惩制度

1、首诊医师为死亡病例报告责任人,不得因任何原因漏报、缓报、瞒报死亡病例。

2、各科室每周自查一次,公共卫生科每月自查一次,医院死因监测工作管理领导小组每季度自查一次,自查情况要有记录。

3、对查出有漏报、缓报、瞒报死亡病例要责成有关人员立即进行补报。

4、对查出的漏报、缓报、瞒报传染病病例要查找原因,追究责任,并按质控细则予以经济处罚,触犯法律的承担法律责任。

5、对实习、进修和新参加工作的医务人员进行死亡病例报告

的岗位培训。

6、对死亡病例报告有突出成绩的人员予以奖惩和表彰。

八、定期考核评比通报制度

1、为了全面、及时、准确地了解我院死因监测系统工作开展情况,依照国家死因监测点工作要求,制定本制度。

2、医院将该项工作纳入年度目标考核内容,公共卫生科每月组织一次对死因监测上报工作的督导检查,并进行考核评分。

3、检查、督导应有详细记录,检查人员和被检查科室负责人要在督导材料反馈记录上签名。检查结果汇总上报分管院长,定期进行通报。

4、实行奖惩机制,对有漏报、迟报的科室、个人进行通报批评,并按照考核标准扣除责任科室当月绩效考核分,对开展工作好的科室进行奖励。

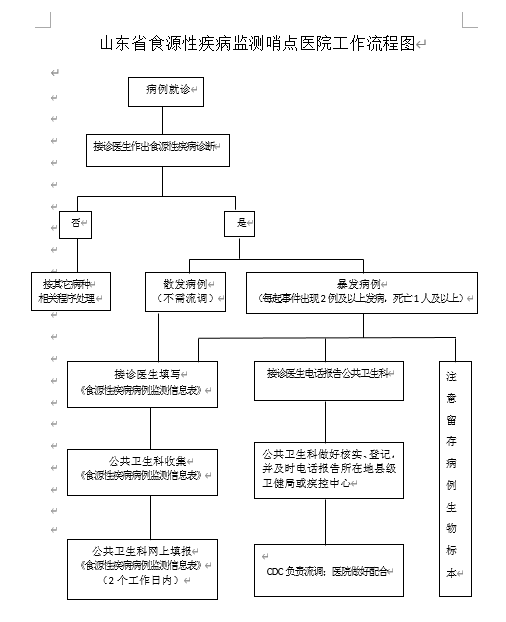

(三)食源性疾病监测工作规范及制度

严格落实《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例,规范做好食源性疾病监测报告工作。

一、成立食源性疾病监测工作领导小组。分管院长任组长,相关科室负责人任成员,办公室设在公共卫生科;公共卫生科负责监测工作的综合协调,并设置专职管理员负责具体组织实施;急诊、腹泻病门诊、消化内科、儿科等重点科室要设立兼职管理员,负责本科室内部的组织协调。根据工作需要成立由本院相关领域专家组成的诊疗专家组。

二、实行首诊医生负责制。医院内接诊病例的第一位临床医生对该例病例及其涉及的疑似食源性疾病事件信息报告工作负全部责任。任何科室和个人不得瞒报、谎报、缓报,或者授意他人瞒报、迟报、谎报。

三、规范病例信息登记与报告制度。临床医生在全年接诊过程中对发现的所有食源性疾病病例或疑似病例都要及时登记并报告。临床医生发现主诉由食品或怀疑由食品引起的感染性或中毒性的就诊病例,必须通过HIS填报《食源性疾病病例监测信息表》,不得有缺项、漏项。公共卫生科专管人员负责《食源性疾病病例监测信息表》的收集汇总、审核、网络上报和资料存档等工作。

四、建立健全疑似食源性疾病事件报告制度。临床医生在日常诊疗中一旦发现接诊的病例构成疑似食源性疾病事件(每起出现2例及以上发病,或1例及以上死亡)时,应当立即报告公共卫生科(电话:7319226),并立即医嘱病例留取粪便、呕吐物或进食剩余食物等标本。重点诊疗科室和检验科等相关部门,要注意留存病例抢救过程中排出的和临床检测完成后剩余的相关生物样本,并提供给疾控中心开展进一步的病因学检测。公共卫生科在确认事件属实后,要填写《医疗机构疑似食源性疾病事件信息报告登记表》,并在2小时内上报县疾控中心(电话:7322964,联系人:戚甫聪)。

五、建立健全日常检查和通报机制。公共卫生科负责每周对本院的门诊和住院上报信息进行一次检查核对。对食源性疾病病例或疑似病例未按要求及时上报,构成瞒报、缓报或谎报的,一经查实向医院分管院长汇报或在全院性的简报中予以通报,给予适当的批评教育或一定的经济处罚,并要求立即补报;对情节严重者要按规定追究其行政、法律责任。

六、建立健全培训制度。公共卫生科负责组织医院临床医生开展全员培训,每年至少培训一次,对重点科室临床医生、对兼职管理员,要适当增加培训频次。新员工入职培训要有食源性疾病监测方面的相关内容。

七、配合开展流行病学调查。公共卫生科要配合要县级疾控中心开展相关食源性疾病病例的流行病学调查和样本采集等工作,并提供相应的门诊登记和病历等诊疗记录。

打印

打印

关闭

关闭